di Aldo A. Mola

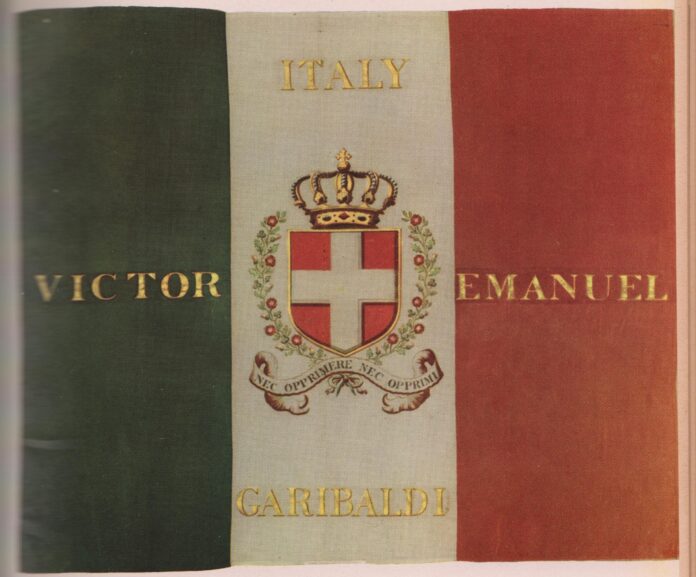

Alcuni “messaggi” invitano a sollevare lo sguardo dalle piccinerie quotidiane e a riflettere. Valgano d’esempio l’elogio di Giuseppe Garibaldi pronunciato da Carlo III d’Inghilterra nel brillante discorso a Camere riunite in Roma e il poncho argentino indossato da papa Francesco. Il Monaco fa l’abito. Decide di volta in volta quello adatto al rito. Parimenti il Re sceglie le parole per sintonizzarsi con l’uditorio attraverso la Storia. Il Triangolo papa Francesco-Carlo III-Garibaldi fa riflettere sui capisaldi del sofferto cammino umano verso le libertà che troppo spesso diamo per scontate e invece vengono continuamente insidiate.

Gli inglesi per Garibaldi e Garibaldi per gli inglesi

Re Carlo III non lo ha detto, ma le “Memorie” di Garibaldi, scritte subito dopo la sua partecipazione alla difesa della Francia contro i prussiani (1871), sono un inno alla Gran Bretagna. Leggiamo: «Se avessi avuto più discernimento ed avessi potuto indovinare le future mie relazioni con gli inglesi, io avrei potuto studiare più accuratamente la loro lingua, ciocché potevo fare col mio secondo maestro, il padre Giaume, prete spregiudicato e versatissimo nella bella lingua di Byron. Io ebbi sempre un rimorso di non aver studiato dovutamente l’inglese, quando lo potevo, rimorso rinato in ogni circostanza in cui mi sono trovato cogli Inglesi…».

Fu il caso della protezione accordatagli dal commodoro J. Brett Purvis, comandante delle navi da guerra britanniche a Montevideo quando Garibaldi comandava la Legione italiana, o poi dalle due navi britanniche che a Marsala tutelavano lo stabilimento vinicolo Ingham e dissuasero i borbonici da far fuoco sui “Mille” garibaldini mentre sbarcavano nell’Isola del Sole.

Curiosamente, nelle “Memorie” Garibaldi non scrisse nulla sul suo viaggio in Inghilterra dal 26 marzo al 9 maggio 1864. A Londra venneaccolto da mezzo milione di persone accorse ad applaudirlo uomo cosmico-storico.Vi arrivò con lo stesso “poncho” che indossava quando si recava nel Parlamento del regno di Sardegna e poi d’Italia. Giuseppe Mazzini, che da anni viveva in Inghilterra ma non aveva mai avuto riconoscimenti simili, un poco rosicò.

Il Grande Fratello…

Chi sapeva, conosceva Garibaldi anche come “primo Massone d’Italia”. Gli inglesi gli fecero omaggio di un Grembiule passato di generazione in generazione sino ad Anita Garibaldi Hibbert. In loggia regolare era entrato a Montevideo nel 1844: una scelta di vita, come era stato l’ingresso di Simón Bolivar (1783-1830) e degli argentini José di San Martin (1778-1850) e Manuel Belgrano, di origine italiana, in vario modo collegati con la Gran Riunione Americana e con le logge ispirate al mitico Lautaro, vivaio di indipendentisti e modernizzatori, cresciuti di là e al di qua dell’Atlantico, sino alle lotte liberali dell’Otto-Novecento, culminate con Kemal Pacha, che da Ataturk si prodigò per occidentalizzare quel che rimaneva dell’Impero turco. Ora Erdogan fa l’opposto, come ruvidamente osservò Mario Draghi, quando lo definì “un dittatore”.

Nei suoi ultimi anni Garibaldi affinò il pensiero politico. Nel 1860 aveva vaticinato gli Stati Uniti d’Europa. Dal 1870, dopo la tragica guerra franco-germanica e la “Commune” di Parigi, propose l’istituzione di un tribunale internazionale per la soluzione pattizia obbligatoria delle contese fra Stati, con sede Nizza, e invocò la “debellatio” dell’impero turco che impediva la liberazione dei popoli oppressi dell’Europa orientale. Unì motivi religiosi e culturali a ragionamenti politici tuttora attuali. Se Costantinopoli è ancora Istanbul lo si deve ai vincitori della prima guerra mondiale che lasciarono ad Ankara la “Turchia europea” per interdire alla Russia l’accesso dal Mar Nero al Mediterraneo attraverso gli Stretti. La miopia si paga nei secoli. Se l’Europa odierna volesse per Costantinopoli una sorte migliore di quella che sta vivendo dovrebbe rassegnarsi ad accogliere nella slabbrata Unione anche la Turchia, il cui attuale Sultano, però, da decenni aspira a restaurare il Califfato.

… e la Sublime Porta

C’è un Garibaldi quasi sconosciuto: non il guerrigliero, il generale, il Leone di Caprera, ma il pensatore politico, alfiere della fratellanza universale e al tempo stesso strenuo fautore della lotta per sottrarre l’Europa all’invadenza del fondamentalismo islamico. Garibaldi ne scrisse ripetutamente nel suo ultimo decennio. Proprio perché ancora assai poco noto, vi sono buone ragioni per parlarne. Il suo anticlericalismo radicale non si circoscrisse alla chiesa cattolica, all’epoca incardinata esclusivamente su “dogmi” e scomuniche e così diversa dall’odierna, ma deprecò ogni intrusione di fanatismo e di poteri arcani nella libertà delle persone. La sua lotta per la liberazione dello spazio euro-mediterraneo dai “turchi” andò molto oltre l’ambito religioso. Fu “politica”, legata alla valutazione positiva dell’espansione degli europei Oltremare e della “colonizzazione” dell’Africa settentrionale da parte dell’“Occidente”, razionale, fondato su scienze, produzione, libero mercato (condiviso da Camillo Cavour), progresso civile. Garibaldi non ingabbiava il Libero Pensiero in pochi meridiani e paralleli: è patrimonio universale. A quel modo fu effettivamente “eroe dei due mondi”, etichetta altrimenti futile.

Nelle “Memorie” Garibaldi ricordò la sua lunga dimora a Costantinopoli: una pagina lasciata tra parentesi anche dal rimpianto Romano Ugolini che ne scandagliò la formazione politica. Ammalatosi (di quale morbo?) in uno dei tanti viaggi in Oriente, vi rimase più del previsto e si trovò alle strette: «La guerra accesa tra la Russia e la Porta [cioè l’impero turco, detto Sublime Porta dalla residenza del Sultano, NdA] contribuì a prolungare il mio soggiorno. In tale periodo mi successe per la prima volta di impiegarmi a precettore di ragazzi, offertomi dal signor Diego, dottore in medicina, e che mi presentò alla vedova Timoni, che ne abbisognava. Entrai in quella casa maestro di tre ragazzi, e profittai di tale periodo per studiare un po’ di greco, dimenticato poi, siccome il latino che avevo imparato nei prim’anni.» I maligni imbastirono insinuazioni su quella lunga stagione. Garibaldi ci tornò con una pennellata, molti decenni dopo: «Si chiami egli prete, Ministro, dervista, Calogero, Bonzo, Papas, qualunque nome egli abbia, a qualunque religione egli appartenga, il prete è un impostore, il prete è la più nociva di tutte le creature, perché egli più di nessun altro è un ostacolo al progresso umano, alla fratellanza degli uomini e dei popoli. […] Io ho percorso la superficie del globo. In Turchia fui obbligato di fuggire davanti ad una folla di ragazzi e di donne, perché i preti dicevan loro ch’io era un maledetto! In Cina mi successe lo stesso, e voi giunti a Canton, la più frequentata e commerciale delle città Chinesi non potete visitarla perché sareste lapidato dalla moltitudine suscitata dai preti.»

L’avversione di Garibaldi nei confronti dell’islamismo non è una cappella laterale della sua vastissima basilica anticlericale. Non è dottrinale o teologica. È propriamente politica. Dall’infanzia aveva appreso, e non solo per racconti popolani ma per esperienze vissute, il pericolo dei “pirati”. Nizza, la sua città, ricordava devastanti incursioni delle flotte turche nel Cinquecento, propiziate dall’alleanza tra Parigi e Istanbul (dal 1453 duramente soggiogata da Maometto II, che vi impose la “dimmitudine”, ovvero la sottomissione in alternativa al supplizio) contro il Sacro romano impero di Carlo V e la Spagna di Filippo II: un gioco diplomatico continuato con Luigi XIV e sino a Napoleone III (alleato con Londra e l’impero turco contro la Russia di Nicola I in quella “guerra di Crimea” decantata dalla storiografia italocentrica per l’intervento del regno di Sardegna a fianco del Sultano). Sulla fine degli Anni Venti dell’Ottocento la pirateria barbaresca rimaneva così dannosa da indurre la Francia di Carlo X, il Piemonte di Carlo Felice e le Due Sicilie di Francesco I di Borbone a una spedizione navale comune. Vi si distinse Carlo Mameli dei Mannelli, padre di Goffredo.

Nel 1827, ricorda il documentatissimo storico francese Maurice Mauviel, il “Cortese”, brigantino sul quale viaggiava il ventenne Garibaldi, fu assalito da corsari greci. Semeria, il comandante, ordinò agli uomini di non opporre resistenza per non avere la peggio. In viaggi successivi il giovane nizzardo subì due altri assalti pirateschi, mortificanti e umilianti. Gli rimasero fissi nella memoria. Ne scrisse in “Manlio, romanzo contemporaneo”, al quale lavorò sino all’ultimo giorno. Vi descrisse i “Riffegni” (abitanti del Riff, sull’Atlante marocchino, da lui ben conosciuto nel 1849) e l’“Assalto di pirati” alla nave “Libertà” che, al comando del capitano Schiaffino (nome di un eroe della repubblica Romana), recava con sé “Manlio”, di soli cinque anni, verso lo stretto di Gibilterra, alla volta dell’America meridionale, una sorta di “Terra promessa” di future libertà. In quelle pagine Garibaldi non parla di “arabi”, né di “turchi”, né di islamici. Vi scrisse: «Come il leone, il Riffegno è bello e forte. Non so se, figlio dell’Atlas, egli si debba chiamare di stirpe caucasea. Ignorante, fiero, feroce, e considerando tutto ciò che non è mussulmano, eretico e niente più d’un cane, il Riffegno è naturalmente pirata; e molti furono gli equipagi [sic!] di legni mercantili sgozzati quando trattenuti dalle calme presso coteste coste inospitali.»

Fuori i fondamentalisti dall’Europa…

Sarebbe riduttivo considerare il pensiero di Garibaldi sull’incompatibilità fra impero turco e civiltà europea quale riflesso di vicissitudini personali o della sua insofferenza nei confronti del clero di qualsivoglia religione. Esso esprime una visione geopolitica di ampio orizzonte, uno scenario plurisecolare, nell’ambito della “guerra mondiale” tra cristianità e islam.

Prosatore esondante, Garibaldi sapeva controllare la penna quando necessario. Perciò i suoi scritti vanno centellinati e capiti, più e meglio di quanto sinora sia stato fatto. Il 5 maggio 1873 scrisse al fido Timoteo Riboli, medico, massone, fondatore della lega per la protezione degli animali: «Mentre l’Europa progredisce… che fa l’Italia? Non accenneremo ai miserabili suoi governanti già condannati dal disgusto universale, ma bensì alla parte virile e generosa che forma la sua democrazia, prodotto delle cento chiesuole in cui la dividono i suoi Archimandriti, Massoni, Mazziniani, Internazionalisti, sono egualmente fautori dell’indolenza democratica in Italia, e quindi del trionfo effimero ma reale dell’oppressione e della menzogna…» Pigiava su tasti suonati da tempo: riforme per guarire la “gran piaga della miseria”, rifiuto del programma dell’Internazionale (confisca della proprietà privata e dei diritti ereditari…), condanna della scioperomania che avrebbe precipitato l’Italia nel disastro.

Non parlava per sé. “Agricoltore” (come si classificò alla Camera), Garibaldi era una “filosofia politica in azione”, campione di una guerra di liberazione culturale e politica, come osserva Aldo G. Ricci in “Obbedisco. Un eroe per scelta e per destino” (Ed. Palombo). Per lui l’Occidente era contrapposto alla Turchia in un conflitto di civiltà. Lo scrisse il 4 marzo 1876 a Dobelli, rispondendo all’appello della gioventù slava: «La diplomazia del ventre fu incapace di prevenire l’iniziativa del macello umano. I preti nel connubio dei turchi e satolli del loro oro, hanno lanciato l’anatema contro i seguaci della croce. Ed i settari del palo, dopo d’aver lottato per tenerlo in piedi, devono oggi conformarsi allo slancio degli schiavi che preferirono la morte al servaggio. […] E voi, concittadini di Botzaris, ricordatevi di tutti gli oltraggi ricevuti dai feroci ed osceni discendenti di Maometto […]. Il turco deve passare il Bosforo […] e solo alcuni ottomani, senza preti, potranno convivere, se onesti, coi loro antichi schiavi.»

Contro la “pax” immobilistica dettata dal Congresso di Vienna del 1814-1815, ribadita da quello di Parigi del 1856 e dal concerto europeo che di conflitto in conflitto riportava il Vecchio Continente ai confini e alle logiche della Restaurazione, Garibaldi pose il problema delle “nazioni senza Stato”, dei popoli inchiodati alle tavole di spartizione delle grandi potenze. In lui vibrava il Risorgimento, lo spirito che aveva fatto nascere l’Italia a Paese indipendente, una “unione nazionale” emersa per somma di fortune dalle catene post-napoleoniche e dalla repressione della primavera dei popoli (1848-1849). Agli occhi di Garibaldi la presenza della Turchia in Europa era una cappa di piombo sulla storia. Bisognava liberarsene. Non per motivi etnici, ma perché era il bastione del fondamentalismo oscurantista.

L’occasione sembrò profilarsi dal 1875 con le rivolte antiturche, dalla Bosnia alla Bulgaria, represse dalla Sublime Porta grazie al sostegno della Gran Bretagna, sospinta da calcoli geopolitici e interessi finanziari. Il 17 luglio 1877 Garibaldi scrisse al marchese Filippo Villani: «Mandare i Turchi in Asia, ecco il provvedimento efficace per gli schiavi dell’Europa Orientale; ogni altra misura sarà una tappa di guerra.» Ma bisognava vincere gli intralci della diplomazia, come ruvidamente vergò nel “Romanzo contemporaneo”: «In questi ultimi tempi, massime per la questione orientale, si è manifestato nel mondo quanto di lurido esiste ancora nell’umana famiglia. L’Austria ha fatto il suo dovere di aquila o piuttosto d’avvoltoio, sostenendo sordamente la causa dell’oppressore e accatastando ogni specie d’ostacoli all’Europa Orientale. Essenzialmente tiranna essa ha fatto quanto doveva. Ma l’Inghilterra, la terra universale d’asilo, l’emancipatrice degli schiavi, non doveva, guidata da un Ebreo [lord Disraeli, NdA] lasciarsi condurre all’esterminio dei poveri servi ed al sostegno di tiranni esecrabili. No! Ed io racapricio [sic!] pensandovi! […] E i preti? Peste dell’umana famiglia, hanno fatto causa comune coi massacratori degli innocenti.»

Nel già citato “Manlio” Garibaldi passò dalle staffilate contro il clero a quelle specifiche contro «il Turco, che più cristiani uccide e più titoli acquista ai godimenti ed alla gloria dell’immorale suo paradiso e, codardo come sono generalmente gli uomini sanguinari, si diverte a impalare, mutilare, squartare uomini inermi, donne, bambini!!!».

L’attualità di un Solitario

Sospinto dall’orrore, il Solitario (come Garibaldi si autodefinì nel romanzo “Clelia, il governo dei preti”, ristampato nella collana “Il Feuilleton” diretta da Giovanni Arpino per la MEB di Torino) sognò allora una guerra di liberazione del Mediterraneo dal dominio turco, a cominciare dall’isola di Creta. Non erano sfoghi letterari ma ragionamento politici. Al marchese Villani il 15 marzo 1878 da Caprera scrisse: «Dunque dopo tanto sangue versato risulterà nell’Europa Orientale uno di quei mostruosi pasticci di cui la diplomazia va famosa. Cosa è questa lunga Turchia che dal Bosforo si estenderà all’Adriatico, passando sul corpo della Bulgaria quasi indipendente, o tra questa e la Serbia da una parte, la Macedonia e la Tessalia dall’altra, le di cui popolazioni se hanno un’ombra di dignità dovranno mantenersi in uno stato perenne d’insurrezione? Quando io dissi al principio di questa guerra: i Turchi dover passare il Bosforo per poter ottenere una pace durevole, e tale è pure la mia opinione d’oggi, ma i turchi che intendano ciò solo: il sultano, le sue odalische, i suoi eunuchi e l’immensa caterva di preti ottomani, non già la popolazione turca onesta e laboriosa che di quanti popoli abitatori del Levante è la migliore. Tale emigrazione sarebbe impossibile, converrebbe però non lasciar in Europa un solo prete turco, che basterebbe a seminar la zizzania in tutta la confederazione; e le moscheecambiar in scuole, ove s’insegnerebbe la religione del vero.»

Il realismo di un utopista

Garibaldi sperava in un congresso che esercitasse l’arbitrato internazionale, la ricerca di una soluzione pattizia dei conflitti nel rispetto della libertà dei popoli, che avrebbe comportato la libera navigazione nel Mar Nero (daco-romano) e negli Stretti. La pace di Santo Stefano e il congresso di Berlino del 1878 dettero tutt’altri risultati: la Gran Bretagna s’impadronì di Cipro e ne fece l’isola della divisione perpetua, del conflitto permanente, quale ancora rimane, mezza staterello indipendente, mezza sotto sovranità turca, un equivoco irrisolto nel Mediterraneo orientale. E il gran Malato d’Oriente divenne sempre più la polveriera della futura conflagrazione europea, esplosa nell’estate 1914 dopo la guerra italo-turca per la sovranità sulla Libia e tre guerre balcaniche in due anni.

Il Solitario aveva intravveduto e suggerito la soluzione, ma, morto a Caprera nel 1882, non ne vide l’approdo ultimo. Quando nel 1897 Creta insorse contro il giogo ottomano l’Europa fu solidale con la Sublime Porta nella repressione, come deplorò Giosue Carducci in versi staffilanti. La grande guerra si concluse con la pace di Sèvres (1920) che lasciò gli Stretti ad Ataturk (massone, sì, ma, come tanti altri “fratelli”, solo sino a quando gli fece comodo) in cambio dell’adozione dell’alfabeto latino e di una parvenza di laicizzazione. La seconda guerra mondiale lasciò le cose com’erano, per una somma di errori e nefandezze delle diplomazie, oggi incombenti sull’Unione Europea, a sua volta incapace di politica estera e di difesa unitaria.

Aveva ragione il Fratello Garibaldi. Il cui pensiero perciò rimase sepolto in carte dimenticate: scomodo e attualissimo. La scelta rimane tra diritti dell’uomo e del cittadino o fondamentalismi. Tra scienza o superstizione. Tra fratellanza o avidità. Tra i farisei e il Vangelo predicato dal Solitario.

* (da Il Giornale del Piemonte e della Liguria del 13 aprile 2025)